Agostino Barbieri, Mauthausen 1948.

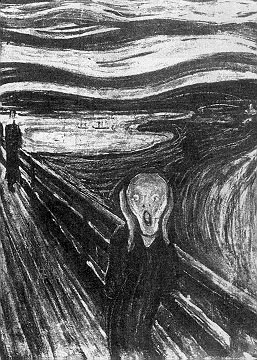

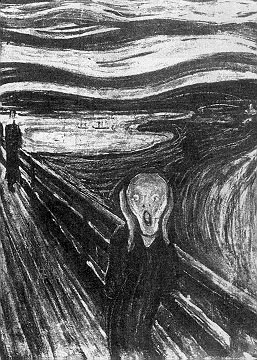

Edvard Munch, "L'urlo", 1893

Aligi Sassu, "I martiri di piazzale Loreto", 1944

|

Di fronte ad una copia fedelissima dell' "Urlo" di Edvard

Munch, Agostino Barbieri resta inchiodato davanti a quella figura dalla

bocca spalancata che si porta le mani alle orecchie per non sentire

il grido di dolore e di disperazione: "Se è vero,com'è

vero - osserva - che l'arte anticipa i tempi, Munch con questo dipinto

ha previsto le terribili conseguenze che l'ideologia nazista avrebbe

prodotto nel mondo. L'Urlo è l'eco anticipata di tutte le grida,

le invocazioni, le disperazioni, le maledizioni di milioni di esseri

umani sacrificati sull'altare dove si innalzava, non la croce simbolo

della cristianità, ma quella uncinata della violenza, della barbarie."

Agostino Barbieri è un artista sensibile, un pittore che ha esposto

le proprie opere in numerose mostre in Italia e all'estero. Ma è

anche uno che, dopo aver partecipato alle campagne di Jugoslavia, Russia

e alla Resistenza, venne deportato nel campo di sterminio di Mauthausen.

In questo suo libro, che si intitola, per l'appunto, "L'Urlo di

Munch", pubblicato dall'editore Vannini, Barbieri rievoca con una

intensa prosa, sempre sospesa fra la memoria e la realtà, le

proprie esperienze, rivendicando all'arte figurativa, non soltanto con

Munch, ma anche con Grosz, Dix, Rouault, Kokoschka, Fougeron, Guttuso,

Mafai, Manzù, Levi e tanti altri, il merito di avere annunciato

le mostruosità del nazismo, opponendosi con inflessibile determinazione

a quel feroce regime di morte. "Anche l'arte - rammenta Barbieri,

citando Hermann Bahr - urla nelle tenebre, chiama al soccorso, invoca

lo spirito: è l'Espressionismo".

Barbieri ripropone vicende, cita testimonianze dell'orrore, quando nei

campi di sterminio tutto era possibile, quando il destino di milioni

di innocenti era nelle mani di aguzzini come il dottor Mengele. "Lo

vidi - rammenta un'infermiera - prendere ogni precauzione durante un

parto, verificando che tutto fosse scrupolosamente in ordine e che le

regole per il buon esito del parto fossero rispettate. Mezz'ora dopo

fece mandare madre e figlio ai forni crematori".

La Germania, per fortuna, non era solo Hitler, anche se il suo delirio

criminale coinvolse la stragrande maggioranza dei tedeschi, trasformando

molti di essi in feroci carnefici. La Germania era anche Thomas Mann

e Bertolt Brecht, i già citati Otto Dix e Ernst Barlach. Un'altra

grande artista - scrive Barbieri ricordando ciò che di lei è

stato detto - è Kathe Kollwitz, la cui opera "è il

più grande poema che riflette le prove e i dolori degli umili

e dei semplici.

Questa donna dal cuore virile li ha raccolti nei suoi occhi e nelle

sue braccia materne. Ella è la voce del silenzio dei popoli sacrificati".

Per Hitler e Goebbels le opere di questi artisti erano "arte degenerata",

un'arte da mettere alla gogna, da additare al pubblico disprezzo in

una mostra - tristemente famosa - che venne organizzata a Monaco. Ricorda

Barbieri che sparirono allora oltre diecimila opere dei maggiori artisti

tedeschi ed europei e che nel cortile della caserma dei pompieri di

Berlino andarono al rogo un migliaio di dipinti ad olio e circa quattrocento

acquarelli. Un passato orrendo, che non deve essere dimenticato. Barbieri

lancia il drammatico monito, ricordando l'affermazione del filosofo

madrileno George Santavana: "Chi cerca di dimenticare il passato

è condannato a riviverlo". Un'opera importante e utile,

dunque, quella di Agostino Barbieri, che ha il pregio di mantenere vivo

- come osserva Dino Formaggio, professore emerito della facoltà

di lettere e filosofia dell'Università di Milano nella prefazione

- il ricordo di un infinito dolore e delle profonde ferite subite dai

propri "simili".

Agostino Barbieri

"L'Urlo di Munch",

Vannini editore,

pp. 183, lire 25.000

|